はじめに

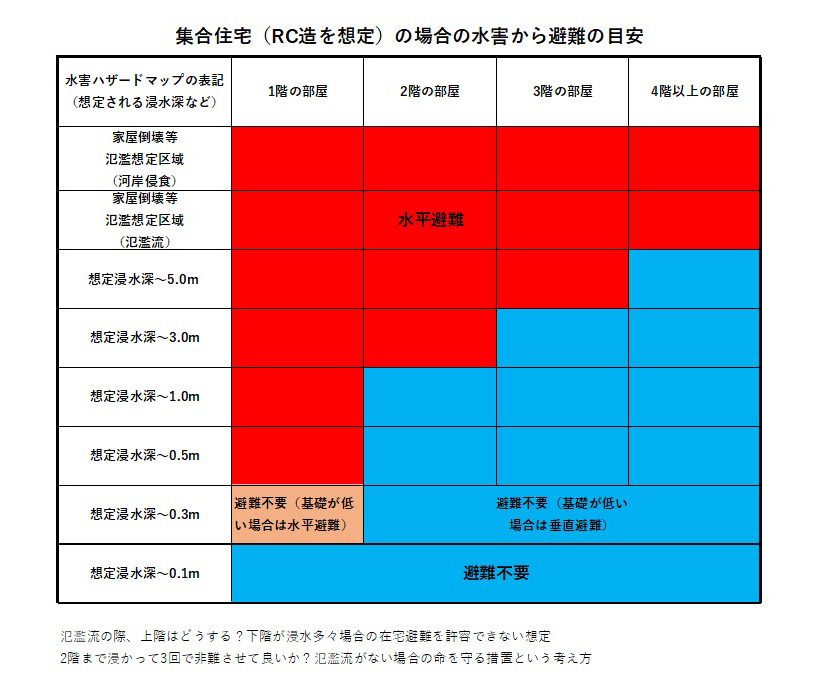

近年では、地球規模の気候変動などの影響で、水害をもたらすような集中的な雨量が増加傾向にあると言われています。この影響などもあって、日本全国で水害が多く発生しています。とくに、梅雨や台風シーズンを中心に水害が発生し、毎年のように数万戸が被害を受けています。

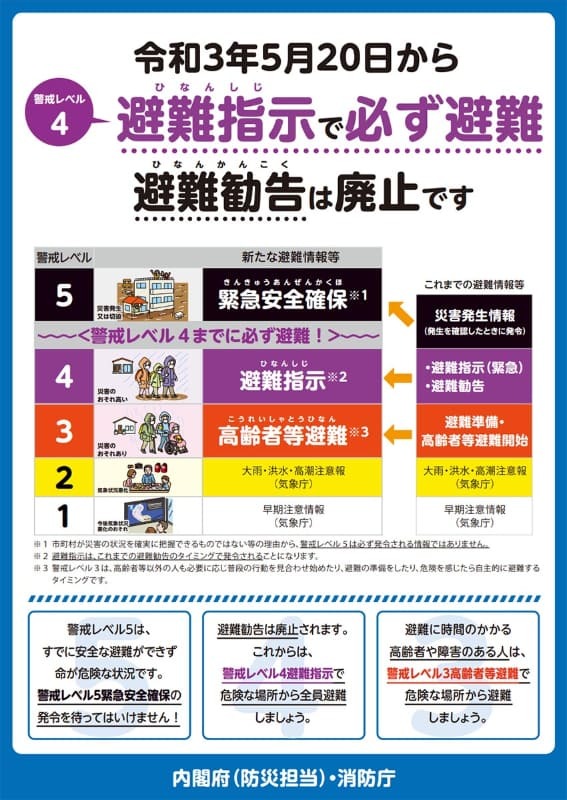

2020年8月には、不動産を取引する際の「重要事項説明」に水害に関する項目の記述が義務化され、自治体のハザードマップが注目されています。また、2019年3月以降、自治体や気象庁から5段階の警戒レベルによる防災情報が提供されるようになっています。

しかし、水害に関する避難や対策はなかなか「自分ごと」となっていないように思われます。実際には、住み方の違いによって、水害に対する避難の必要・不要や避難のタイミングは異なります。住む場所やマンション、戸建て住宅などの住み方に応じた水害対策について紹介します。

まずは気象庁、自治体からの情報をチェック!

現在、気象庁から発表される防災気象情報や、自治体から発令される情報は下記の通りです。「大雨や洪水が迫っているとき、浸水しやすい場所にいる」ことで、水害のリスクが高くなります。なかなか自分ごととしてとらえづらいことも現状ですが、まずは発表される情報を理解しましょう。

ハザードマップや地域の水害リスクなどは、後に示す方法であらかじめ確認をしておくことが望ましいです。

次に、どのような情報が出されるかを確認しましょう。水害が懸念される地域では、「警戒レベル3(高齢者等避難)」で、避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は避難をはじめることが必要となります。

さらに、「警戒レベル4(避難指示)」では、水害が懸念される地域にいる全員に、速やかな避難が求められます(2021年5月20日より避難ガイドラインが改定され、「避難勧告」が廃止されました)。

住む場所ごとの水害リスクの特定には、まずはハザ―ドマップが有効です。大雨注意報、洪水注意報の段階で「ハザードマップを確認」とありますが、災害がひっ迫しているときにはアクセスの集中でWeb版のハザードマップの閲覧ができなかったり、避難が遅れたりすることにつながりかねません。

ハザードマップなどを参考にした、住む場所ごとの水害リスクは、平時に確認しておくことが重要です。

水害ハザードマップの活用

住む場所ごとの水害リスクの特定には、自治体が発行している水害ハザードマップが有効です。「市区町村名(又は都道府県名) 水害ハザードマップ」で検索すると良いでしょう。水害のハザードマップには、①洪水、②内水、沿岸部では③高潮の種類があります。

①洪水ハザードマップ

川の洪水に対応したハザードマップです。対象となる川が記載されているので、どの川が対象となっているか確認しましょう。大きな川のみが対象で、中小の川や水路などは対象となっていないことなどもあり、今後整備が進んでいくようです。

②内水ハザードマップ

川の洪水ではなく、住宅地などから水が集まって浸水する水害を内水氾濫といい、これを対象としたハザードマップです。川の洪水ハザードマップのみしか造られておらず、内水氾濫のハザードマップが作られていない自治体もあります。

③高潮ハザードマップ

台風などの際に海の海面が高くなって、陸側に噴き寄せられる水害である高潮を対象としたハザードマップです。湾に面した沿岸部では、高潮でも浸水深5~10mが想定されていることもあり、海沿いでは要注意です。海から離れた内陸の自治体では作成されません。

以上のように、自治体によっては内水ハザードマップがない、洪水と内水が1枚で表示されている、洪水でも大きな河川のみが対象で小さな河川は対象外などのケースがあり、必ずしも万全でないことがあるので注意が必要です。

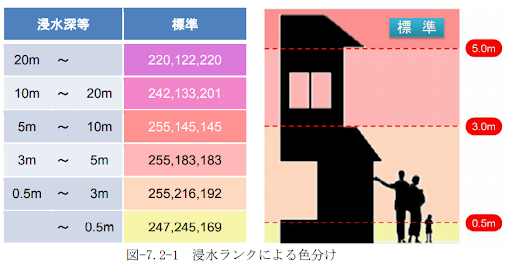

水害ハザードマップの種類が分かったところで読み方とチェックポイントです。まずは、その場所の想定される浸水の深さをチェックしましょう。

国交省のガイドラインで、浸水深の区分けと色が示されています。一般的な家屋の1階床高に相当する0.5m、2階の床下に相当する3m、2階が水没する5mなどによる区分けが標準です。浸水が想定されていない地域では、色がついていません。ハザードマップの種類と、色がついているか、色がついている場合は浸水深がどの深さかを確認します。

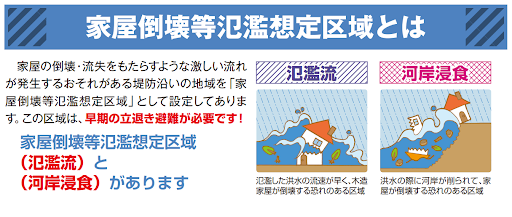

もう1つ、水害ハザードマップで注意するべき区域に、「家屋倒壊等氾濫想定区域」があります。これは、家屋の倒壊等をもたらすような氾濫が考えられる区域で、洪水が想定される場合には、屋内での待避(垂直避難)ではなく、避難所等への立ち退き避難(水平避難) の必要性を判断することが求められます。

堤防が決壊した際などの「洪水氾濫流」によるものと、川岸の地盤が削られてRC造の住宅でも削られる「河岸侵食」によるものがあります。後者ではRC造のマンションなどでも被害を受けることが想定されます。

水害ハザードマップで現れない被害

ハザードマップはリスク特定に有効ですが、完全ではありません。想定より多くの雨が降った、想定されていない川で洪水があった、などのケースでは、ハザードマップで色がついていない地域でも水害の被害が考えられます。

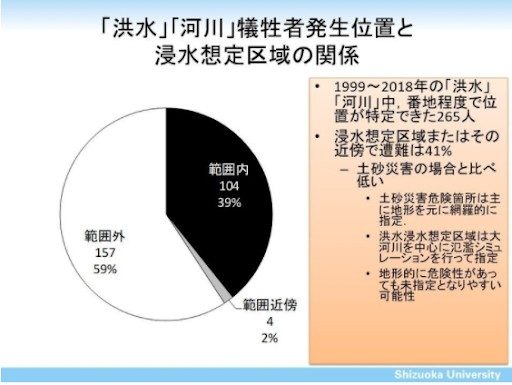

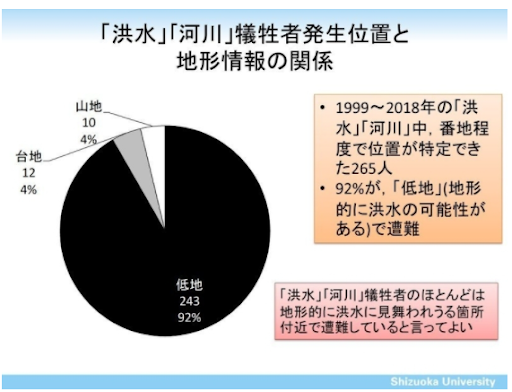

例えば、静岡大学の調査では、洪水・河川で亡くなった方の6割近くは、浸水想定区域外であることが報告されています。ハザードマップで浸水想定区域の外だったイコール、水害の被害を受けない地域、ではありません。

水害は、特定の地形で多く発生しやすいです。それは、川や海が近く標高差が小さく、平らな「低地」です。都内では東京駅から東側は広い低地帯が広がり、渋谷駅や目黒川沿いなども「谷底低地」と呼ばれる低地です。大阪、名古屋、福岡、広島なども低地に市街地の中心が位置しています。

洪水・河川の被害により亡くなった方の9割以上は「低地」とする静岡大学の調査もあり、水害リスクを考えるときにハザードマップと併せて参考になります。

住み方に応じた対応

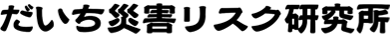

ハザードマップや地形で地域のリスクや浸水深がわかったところで、住み方ごとの避難の必要性や避難方法を考えてみましょう。住み方も、木造戸建て住宅やマンションなど集合住宅と様々ありますが、主に戸建て住宅(木造建築物)と集合住宅(RC造建築物)を例に、浸水深や家屋倒壊等氾濫想定区域をもとに、表にまとめました。

原則として、床上浸水以上が想定される場合は、可能であれば浸水想定区域外への水平避難がベストですが、上階への垂直避難が可能な場合の階数など参考にしてください。また、ハザードマップで、洪水による「家屋倒壊等氾濫想定区域」の場合は基本的には区域外への避難(水平避難)を早いタイミングで行うことが必要となります。

-

戸建て住宅(木造住宅を想定)の場合

戸建て住宅(木造住宅を想定)では、家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流・河岸侵食)にある場合は家屋の流出や倒壊等の可能性があることから、、早期の区域外避難が必要です。

平屋建ての場合は上階に逃げる「垂直避難」が取れないことから、避難のタイミングは早くなります。床上浸水の目安は概ね浸水深50㎝ですが、基礎高の低い住宅では浸水深30㎝以上でも要注意です。床上浸水が見込まれる場合には、早期の水平避難が求められます。

避難の目安(戸建て住宅) 2階建て住宅では、概ね浸水深3mが2階の床面の高さです。浸水深0.5~3m以上の場合はできる限り水平避難が望ましいですが、難しい場合や逃げ遅れた場合、3m以下であれば垂直避難が可能なことがあります。同様に、3階建て住宅では5m以下であれば垂直避難が可能なことがあります。

-

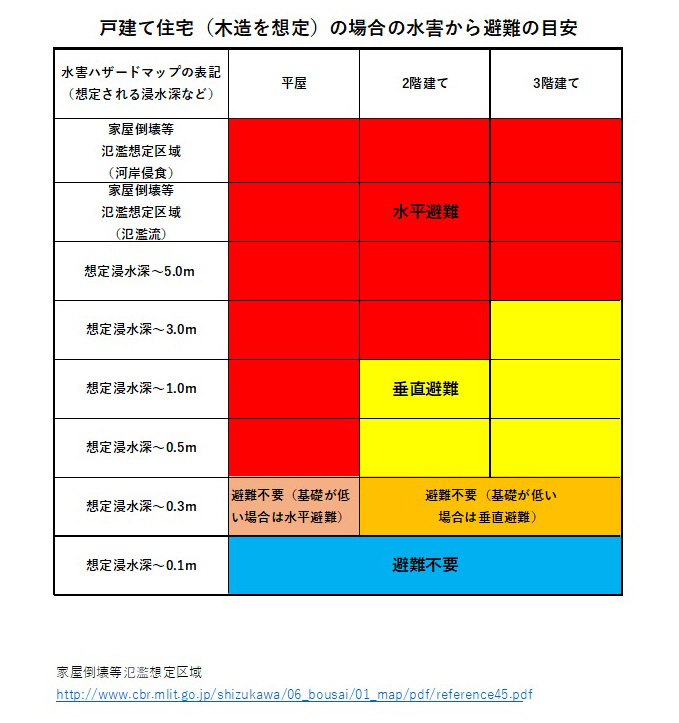

集合住宅(RC造を想定)の場合

集合住宅(RC造を想定)では、居室が何階であるかが大きく左右しますので、何階建ての何階の居室であるかをまず確認しましょう。また、居室が無事でも地下の電気・機械室や機械式駐車場等が被害を受ける可能性についても留意が必要です。

家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)にある場合には倒壊等の可能性があることから、階高を問わずに早期の区域外避難が必要です。家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)の場合も、強い流れが建物に押し寄せることから、可能な限り事前に区域外への非難が望ましいと考えます。

階数ごとの避難のタイミングでは、1階の居室の場合、垂直避難が難しいことに要注意です。浸水深0.5m以上(基礎が低い場合などは0.3m以上)で床上浸水となるため、水平避難が必要です。居室外という意味では上階に逃れることは可能ですが、共用のスペースか居室などへの避難が必要となります。

2階の居室の場合はおおむね浸水深3m以上、3階の場合は5m以上の場合は、同様の避難の考え方が必要です。

避難の目安(集合住宅)

最後に

水害リスクは、ハザードマップを基本として、地形や高低差などから考慮することが望ましいと考えます。水害リスクと住み方に応じて、避難の必要性やタイミングを早くする場合もあるので、住み方に応じた避難方法について普段から家族で話し合っておきましょう。

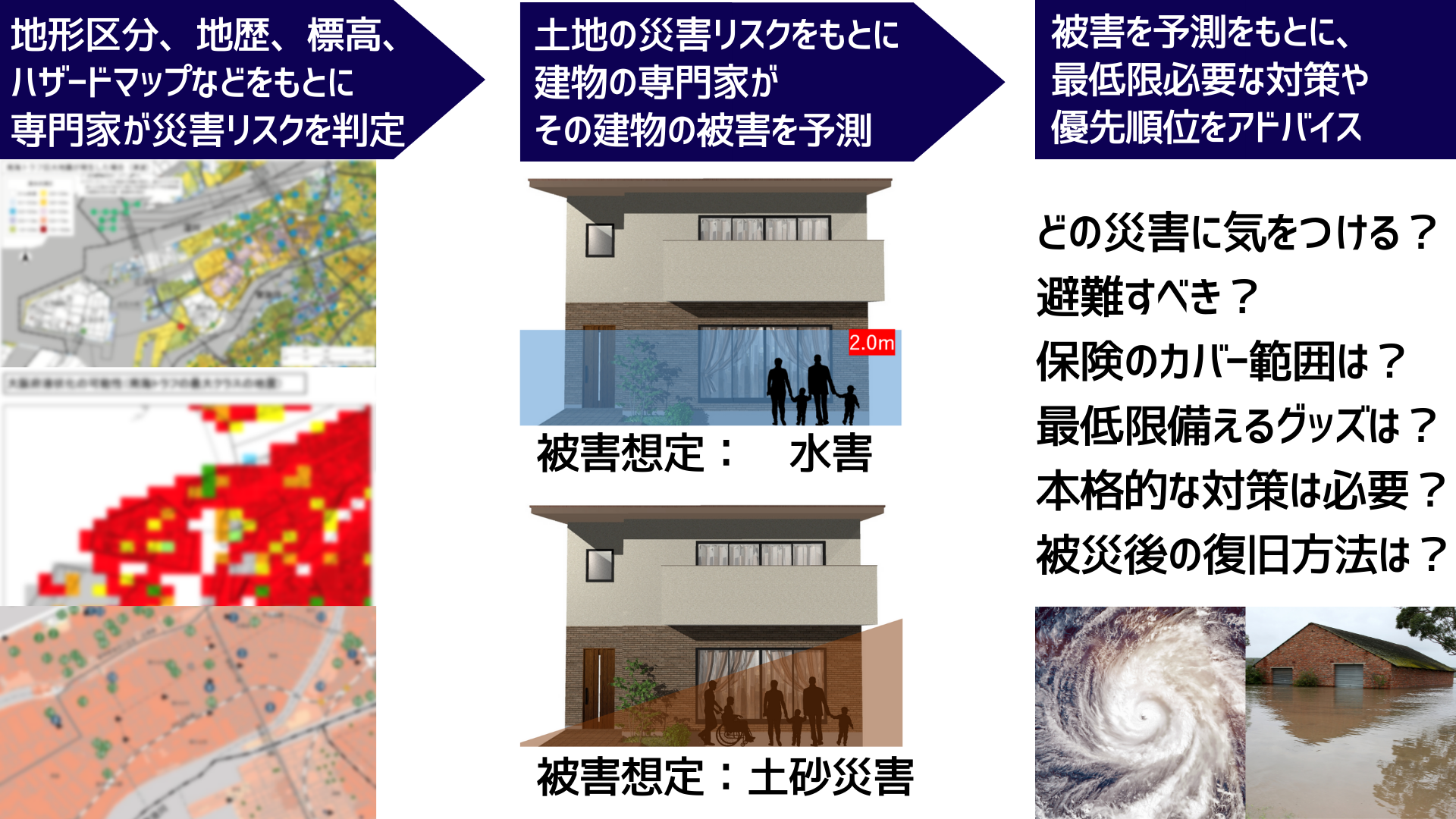

なお、ハザードマップで特定できないリスクも含めて水害リスクの評価は難しいこともあります。「災害リスクカルテ」であれば、災害の専門家によるハザードマップにのらないリスクの特定と、住まいのプロによる水害リスクに応じた住み方ごとの相談もできますので、ぜひご活用ください。

検討中の物件やご自宅の災害リスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去345件超の物件で発行しています。それらの傾向から、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となっています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね4日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。