静岡県西部の台風15号被害調査

大雨により土砂災害・水害が発生、盛土の影響も?

令和4年(2022年)台風15号は、9月23日9時に室戸岬で熱帯低気圧から台風に変わり、東海地方から関東地方の南海上に接近、24日には温帯低気圧に変わった台風でした(デジタル台風より)。最低気圧は1000hPaほどでしたが、特に静岡県に大量の雨をもたらしました。NHKによると、「線状降水帯が発生し、12時間に降った雨の量は静岡市で404.5ミリに達するなど、7つの地点で観測史上最多」で、消防庁のまとめによると、死者2名、行方不明者1名、住家の全半壊6棟、一部破損56棟、床上浸水58棟、床下浸水1661棟に及ぶ被害がありました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族様にお悔やみ申し上げます

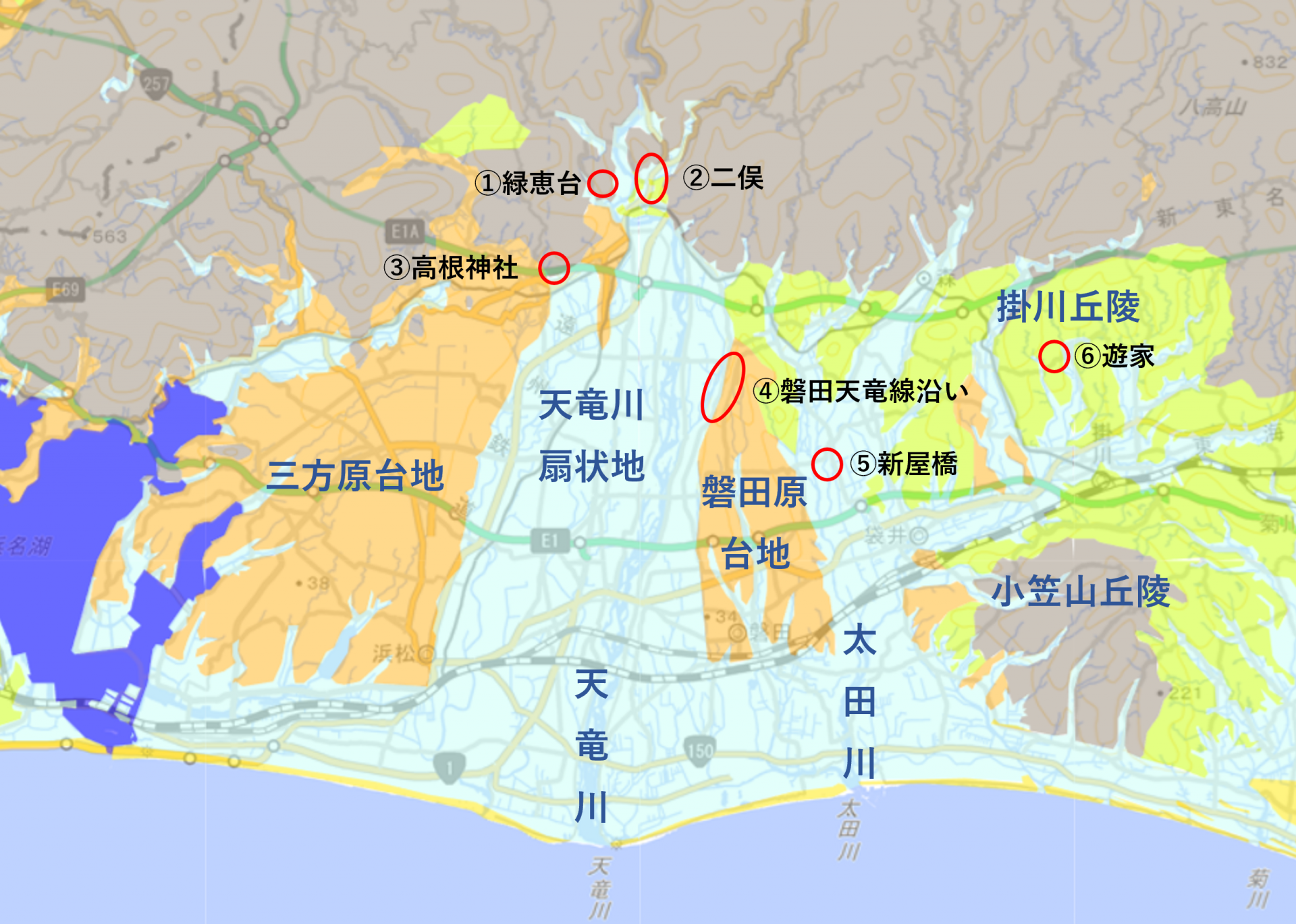

静岡県西部の地形的特徴は、北側に山地があり、天竜川、太田川などが南へ向かって流れ、太平洋に注ぐ位置にあります。特に天竜川沿いは天竜川扇状地となり、西側に三方原台地、東側に磐田原台地という二つの台地に囲まれています。起伏の大きな山地や、台地と扇状地の間は崖となり、土砂災害が発生しやすい立地であるといえます。複数地点で土砂災害、また水害が発生し、報道では浜松市天竜区の土砂災害は「盛土」について触れている記事もありました。

筆者(横山芳春)は、5日後の9月29日(金)に現地に入り、ニュースやSNSなどで被害の報告があった浜松市北部(天竜区、浜北区)から磐田市、掛川市にかけての現地調査を実施いたしました。とくに土砂災害として①浜松市天竜区緑恵台、②同天竜区二俣、③同浜北区高根神社、④磐田天竜線沿いを中心に、水害として②天竜区二俣において調査を実施しました。

今回の調査では、家屋に被害が見られた土砂災害発生地をみると、①緑恵台、③高根神社、④磐田天竜線沿い(平松北交差点の北の一部家屋)の3か所において、土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域の外で被害が発生しているようにみられました。

静岡県西部の被害調査地域(地理院地図に追記)

静岡県西部の被害調査地域(地理院地図に追記)

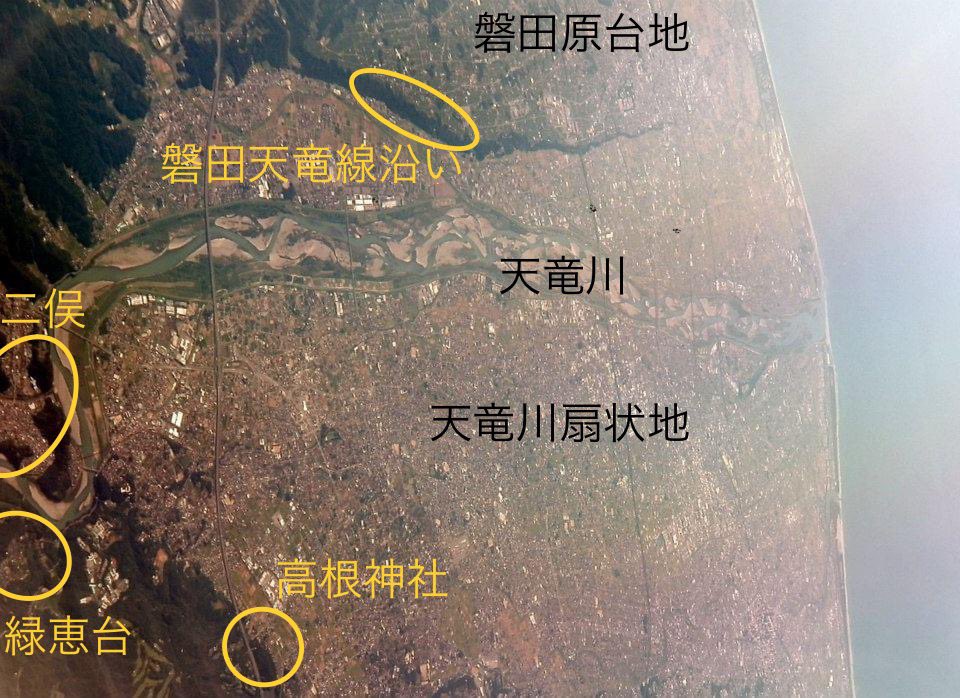

被害が大きかった天竜川周辺の地域を、空撮画像で見てみましょう。下の空撮画像では北が左側になるため、上の地図と比べると反時計回りに90度回転した向きとなります。天竜川扇状地を取りかこむように、北側の山地の造成地にある①緑恵台、および谷底低地およびそのヘリにある②二俣、扇状地のへりの山地にある③同浜北区高根神社、扇状地と台地との境界部に位置する④磐田天竜線沿いにあたり、空撮で緑色をなす山林と、茶色系をなす住宅密集地との境目で発生していることがよくわかります。

浜松市~磐田市西部の空中写真(旅客機からの空撮:2014年横山芳春撮影)

浜松市~磐田市西部の空中写真(旅客機からの空撮:2014年横山芳春撮影)

この記事は、著者による調査の結果及び教訓となると考えられることを、著者個人の考えをもとに記載したものであることをご了承ください。各地点の細かい調査などは各自治体や研究機関などから進むものと考えますが、現地の状況や今後の教訓となる点などについて記していきます。写真は注記がない場合横山が9月29日に撮影したものです。

①浜松市天竜区緑恵台~造成地の盛土?残土?

浜松市天竜区緑恵台は、天竜川扇状地より北側の山地標高110~160mの場所に位置する造成地です。このような傾斜の著しい立地にある緑恵台において、斜面の下に位置している住宅3軒が斜面から押し寄せてきた土砂によって大きく破壊されておりました。巻き込まれたご家族3名が軽傷を負っており、ニュース報道によると、斜面の上側で残土が盛られていた(盛り土)ということが取りざたされています。

土砂災害ハザードマップでは、緑恵台周辺には複数の土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)、土砂災害警戒区域(土石流・急傾斜地の崩壊・地すべり)がありますが、被害があった住宅の場所および土砂崩れが発生した地点は、各警戒区域には含まれておりませんでした。土砂崩れが発生した地点の一部は急傾斜地崩壊危険個所には含まれるようにみられますが、被害があった住宅の場所は含まれておりませんでした。

緑恵台付近の土砂災害ハザードマップ(重ねるハザードマップに加筆)

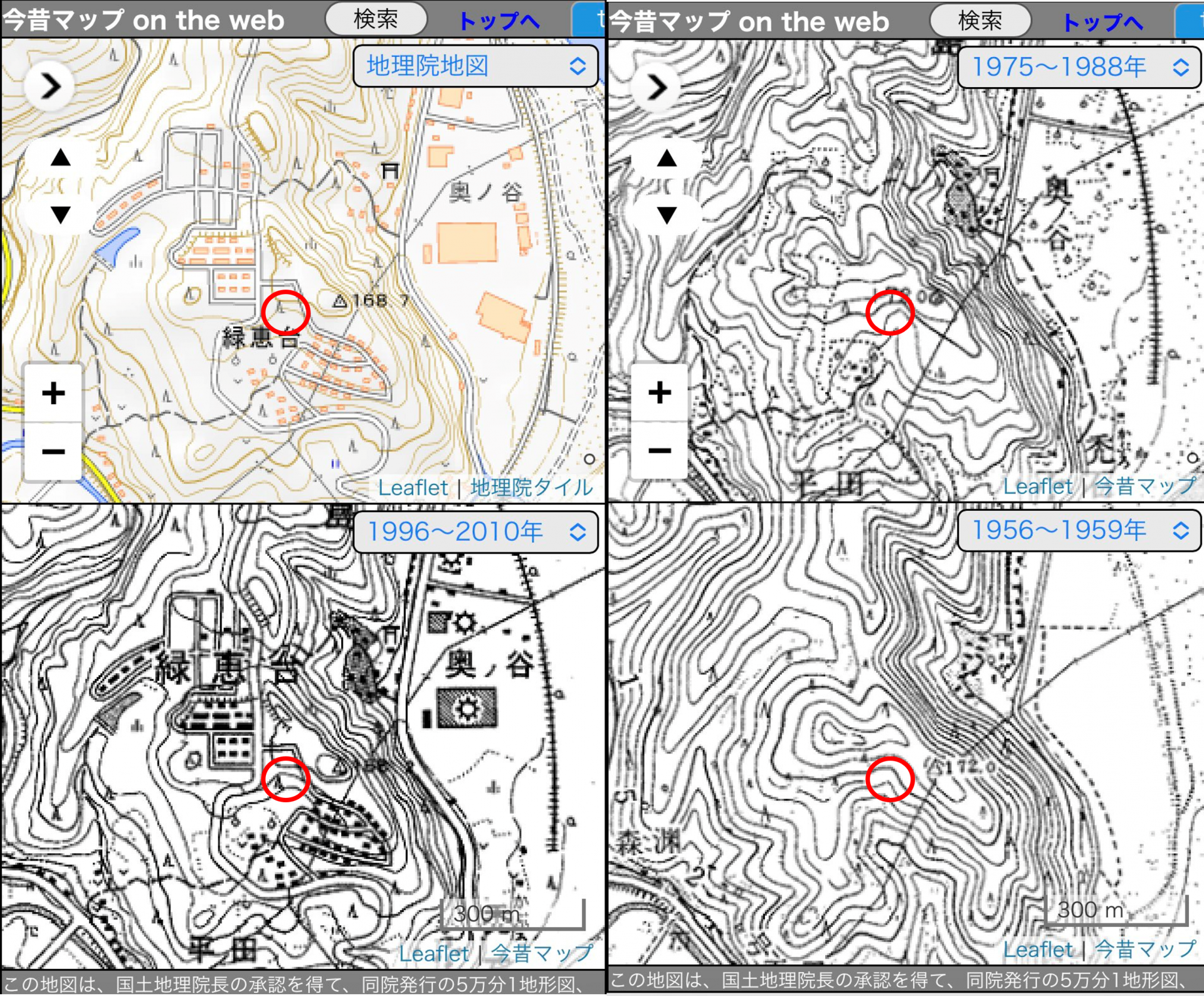

旧版地形図で造成の歴史を見ると、従来は山地の尾根に近い部分にあり、かつ谷の一番奥の斜面に近い場所に位置していることから、周囲から水が集まりやすい場所であるような印象です。1975年修正の地形図までは自然の山林ですが、1989年修正の地図では造成が開始されていました。

浜松市天竜区緑恵台付近の旧版地形図(今昔マップに追記)

浜松市天竜区緑恵台付近の旧版地形図(今昔マップに追記)

現地を訪れると、大破して道路に押し出されている住宅が目に入ります。建っていた区画から移動して1階部分が大破して屋根と一部の2階部分が道路をふさぐように見えます。斜面側ではもう1軒の家が側面をえぐり取るように土砂が流れ込んでおり、土砂の勢いの強さを物語ります。周辺には崩れた場所から排水ホースが伸びており、確認した際には稼働はしておりませんでしたが大量の水が排出された痕跡があり、がけ下には大きな水たまりがあり、土砂とともに水が大量に出てきたことがうかがえます。

被害のあった住宅と崩れた斜面上端までの高低差は約23mほど、ただし住宅は斜面の直下にあったものではなく、地図上でみると約60mほど離れています。写真でも、斜面がやや離れていることがわかります。大量の水と土砂が押し寄せることで、斜面から離れた住宅にまで大きな被害を与えたものとみられmす。

斜面から流出してきたとみられる土の表面を観察すると、レンガや瓦の破片、砕石のような石が混じり、土は黒色、赤褐色、灰色などの色調の雑多なものが混在していました。一方で、周囲に分布する地質を見ると、段丘を構成する層や山頂付近では山地の岩石がみられますが、これらは自然の砂礫層や岩盤などからなり、崩れてきた土の特徴とは全く異なっておりました。さらに、レンガや瓦の破片のような人工物の含有は、自然にある表土ではなく搬入された残土である可能性を支持すると考えられます。

崩れた場所はすでにブルーシートが張られており接近もできませんが、離れた場所からの目視観察では斜面や崩れた土砂には盛土造成の際に敷設されるみられる排水工の痕跡などはみられませんでした。「盛り土(盛土)」とはいっても、「盛土造成地」として手順を踏んで造成されたものではなく、搬入した土がそのまま崩壊したような状況であるような印象を持ちました。

熱海の土石流発生現場も、実態は「盛土造成地」という性質よりも、排水工を伴わない「残土捨て場」であったことが報告されています。緑恵台においても、同様に「盛土造成地」とは考えづらく、くしくも静岡県内において似たような事例による土砂災害の可能性も考えられます。今後、自治体などによる詳細な調査が進むことを期待します。

崩れた場所からすぐ北側には、造成地の民家裏に自然の地層がみられる場所がありました。泥質岩起源の岩のようですが、光沢のある灰白色主体で板状に割れる特徴があります。しかし、崩れた土砂の表面はこのような岩は含まれておりませんでした。崩落した部分が自然の表土主体であれば、このような山地をつくる岩石も含まれていることが多いものと考えられます。

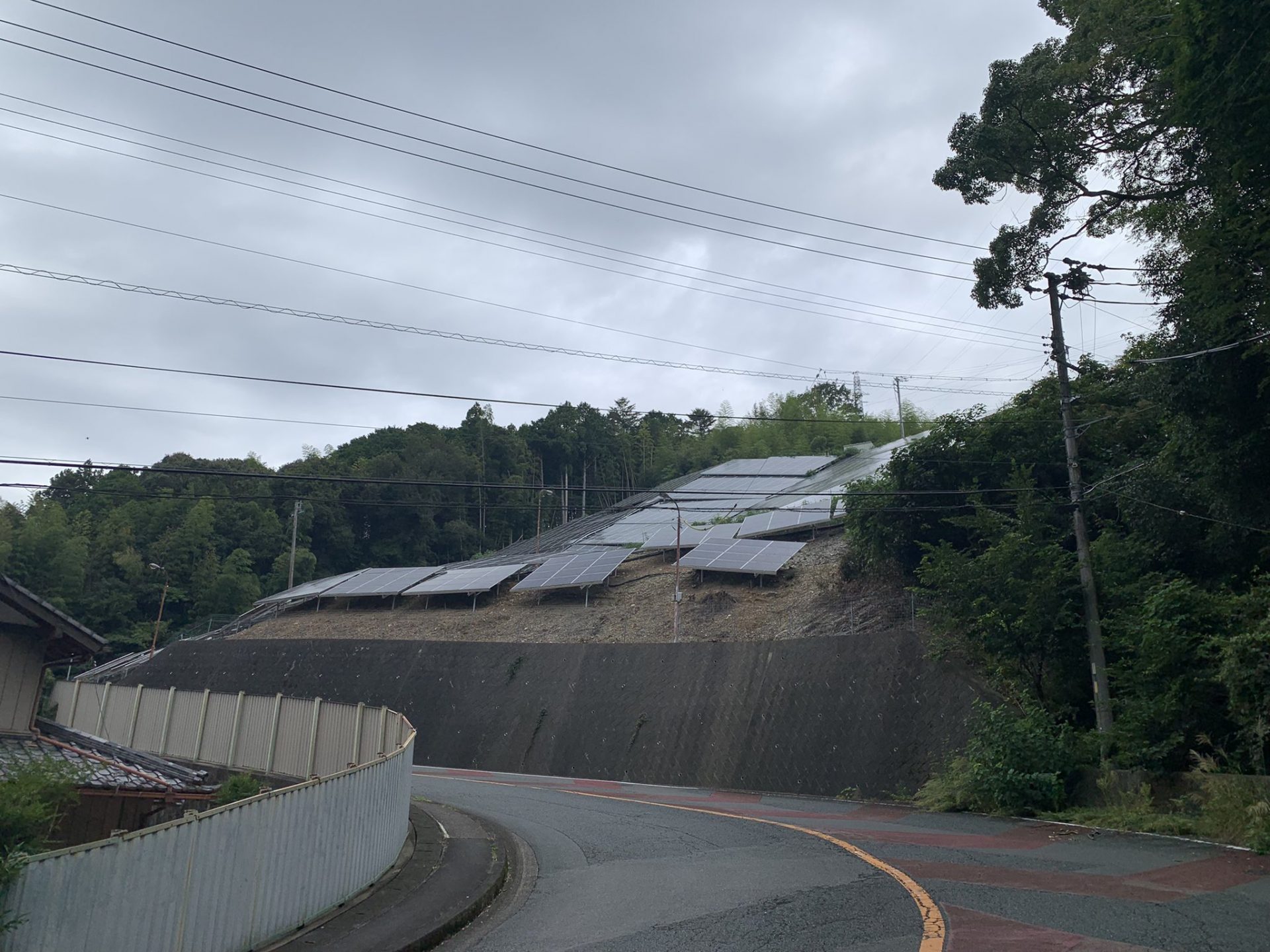

なお、今回の土砂災害とは直接関係がありませんが、緑恵台の分譲地に登る途中の斜面沿い、斜面の下にある民家のすぐ直上に、多数のソーラーパネルがみられました。遠方から俯瞰すると斜面の中腹にソーラーパネルがあり、山の頂上、尾根近くに今回崩れた場所の青いビニールシートが見えます。この緑恵台は登ってみると非常に景色がよく、天竜川扇状地が一望できる気持ちの良い場所でもあります。斜面にある「眺めの良い土地」のリスクについては別途コラムにしていますが、眺望が良いなどのメリットだけではなく、特に土砂災害や盛土造成地などのリスクを知って住んでほしいと考えます。

②天竜区二俣・水害との戦いと市役所裏の土砂崩れ

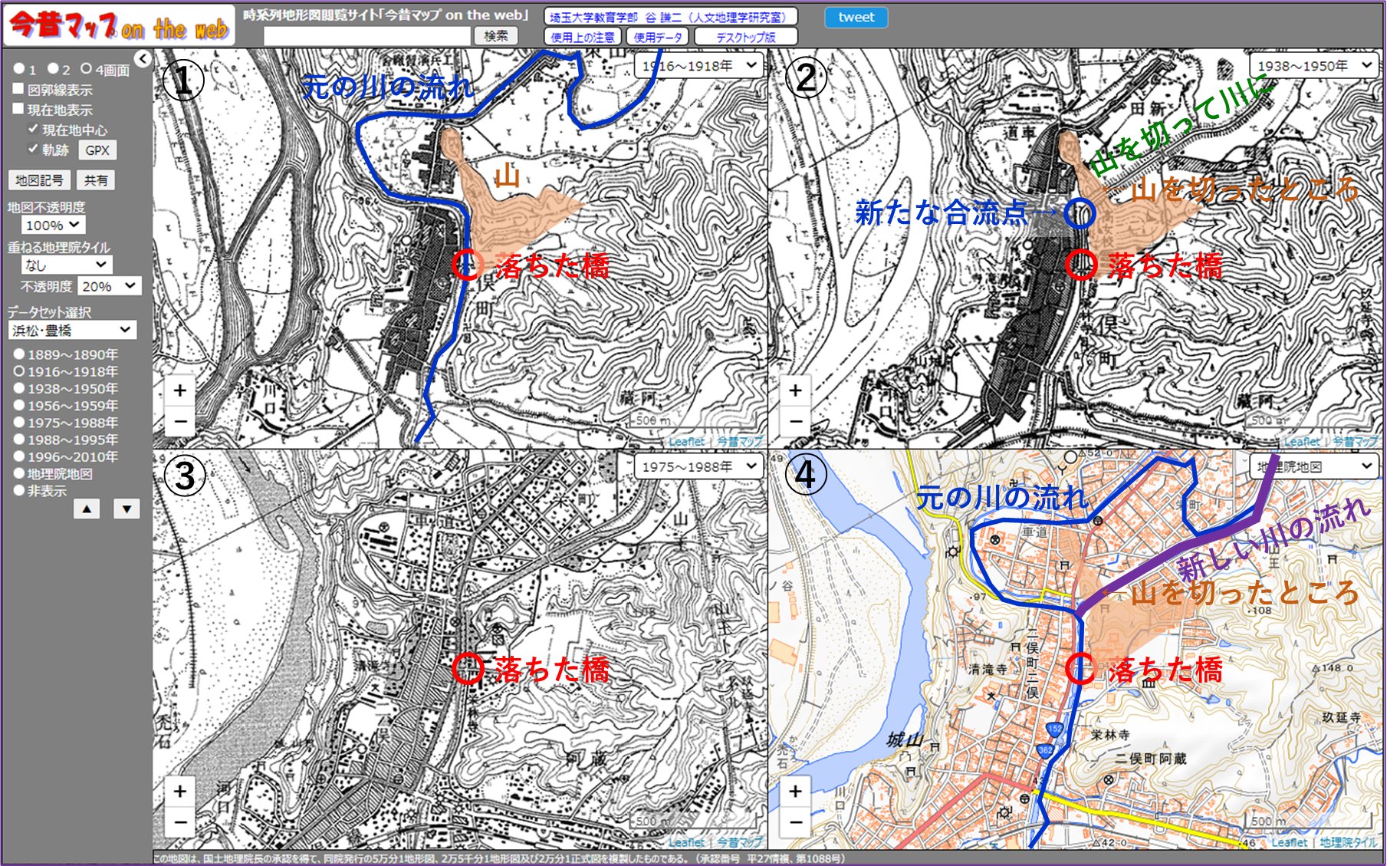

緑恵台から天竜川を渡ったところにある浜松市天竜区二俣では、「嘯月橋(しょうげつばし)」の落橋がありました。二俣の街場所は天竜川にそそぐ二俣川沿いにあり、周囲を山地に囲まれた谷底低地です。嘯月橋付近を旧版地形図でみると、非常に大きな地形の改変が見られました。歴史をたどっていくと、①山があり川は大きく蛇行していた時期、②山の狭い部分を切り流れを変えた時期、を経て③④今に至っています。水害対策で山を切って蛇行をまっすぐにしたものと思われますが、新しい川の流れで水が一挙に押し寄せる、また従来の川との合流が生じるなどもあるようにみられます。

浜松市天竜区二俣付近の旧版地形図(今昔マップに追記)

浜松市天竜区二俣付近の旧版地形図(今昔マップに追記)

二俣川の改修は、今は浜松市に合併されて失われた天竜市の「天竜市市史 下巻」に記載があり。当時の村長が、洪水対策のために昭和7年末から昭和10年に工事を実施したそうです。二俣は武田信玄と徳川家康の争いの舞台としても名高いですが、江戸期には洪水対策として天竜川との合流点もトンネルを開けていたり、水害との戦いを繰り返した土地であるともいえます。

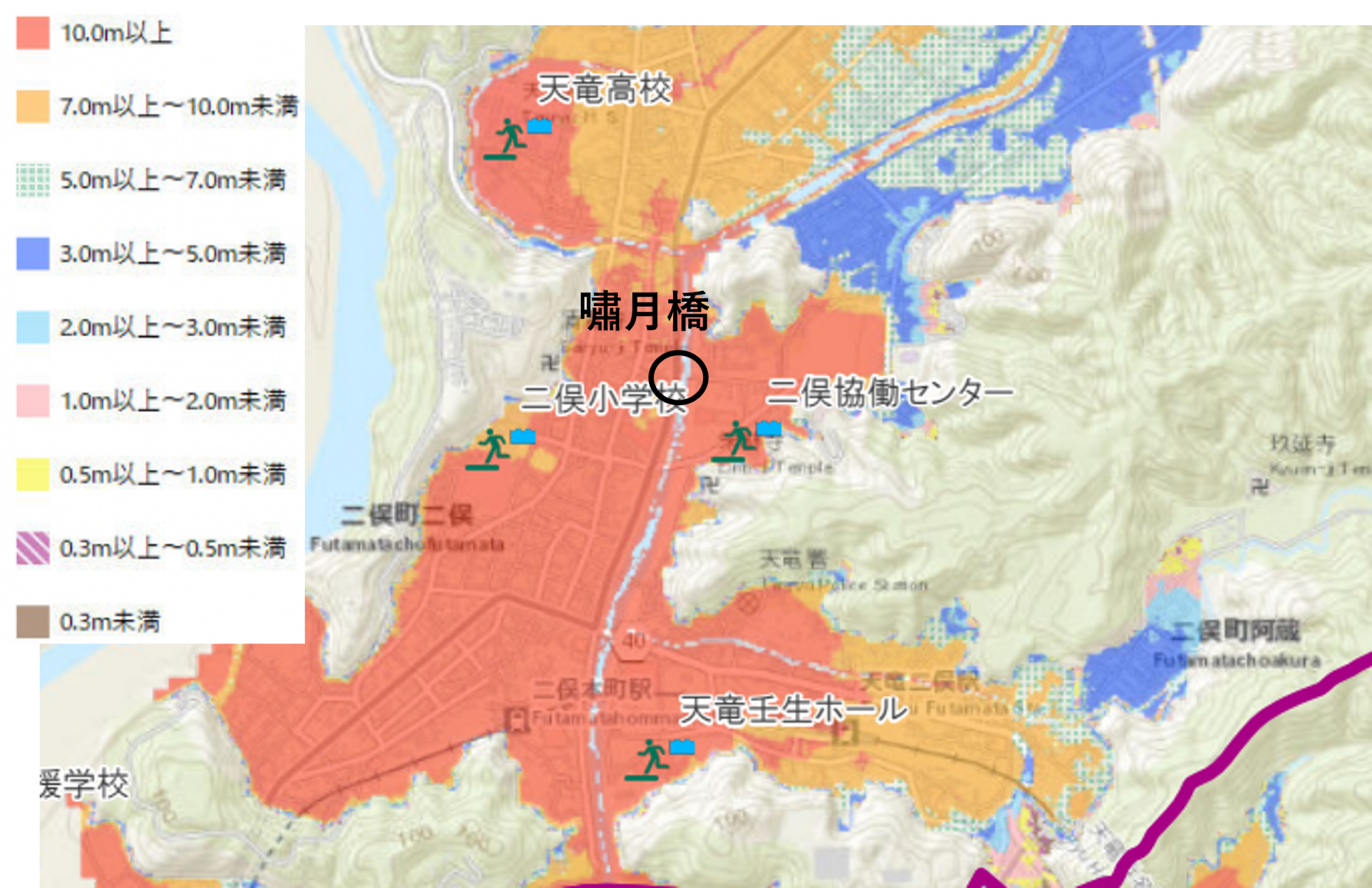

しかし、現在でも水害の懸念は払しょくされず、浜松市の「天竜川流域洪水ハザードマップ」では、嘯月橋付近は「10.0m以上」の浸水想定区域となる地域でした。谷底に水が集まりやすく、かつ大河川である天竜川の合流点で排水が困難である地理的な条件によると考えられます。

浜松市天竜区二俣付近の洪水ハザードマップ(天竜川流域洪水ハザードマップに追記)

浜松市天竜区二俣付近の洪水ハザードマップ(天竜川流域洪水ハザードマップに追記)

嘯月橋は、橋脚のうち1本が倒壊、橋桁も落下して落橋、通行することができなくなっています。東側の橋脚付近には砂岩・礫岩からなる岩が突出して橋脚も短くなっておりますが、東側から2本目の橋脚までの間には多量の流木が残存していました。増水時に、このような流木が特に東側の橋脚下の流れを閉塞し、川の中心付近に高い負荷がかかった可能性も考えられるでしょうか。

橋の上を見ると、とくに橋脚や欄干の上流側(下の写真2枚では左側)に流木が多く引っかかっており、欄干では道路より約70~80㎝ほど高い場所まで引っかかるに至っておりました。道路の面よりも高く漂着する流木の存在からは、水の流れが橋よりも高くなっていたことがうかがえます。

道路の高さを水位が超えていたことを裏付けるように、橋の近辺では住宅の浸水や道路への砂の堆積、また河岸の浸食がみられました。川の左岸(橋の東側では、確認できた地点では路面より約60㎝高い地点まで浸水の痕(浸水による水位の線、漂着物の付着)がありました。左岸側遊歩道脇では、深さ80㎝ほど地面が洗堀(浸食)されたものとみられます。なお、洪水ハザードマップでは10m以上の浸水が想定される地域です。大規模な水害の際には3階の屋根まで浸水する可能性がある地域ですので、区域外への避難なども想定が必要でしょう。

嘯月橋から北に少し離れた山すそには、浜松市の天竜区役所があります。区役所裏手にある崖が、崖下にある駐車場に崩れていました。車止めが見えますので、普段車を止めているところまで土砂が及んでいることがうかがえます。堆積岩由来の砂や表土、植物が混じっており、表層部の土砂崩れのようでした。

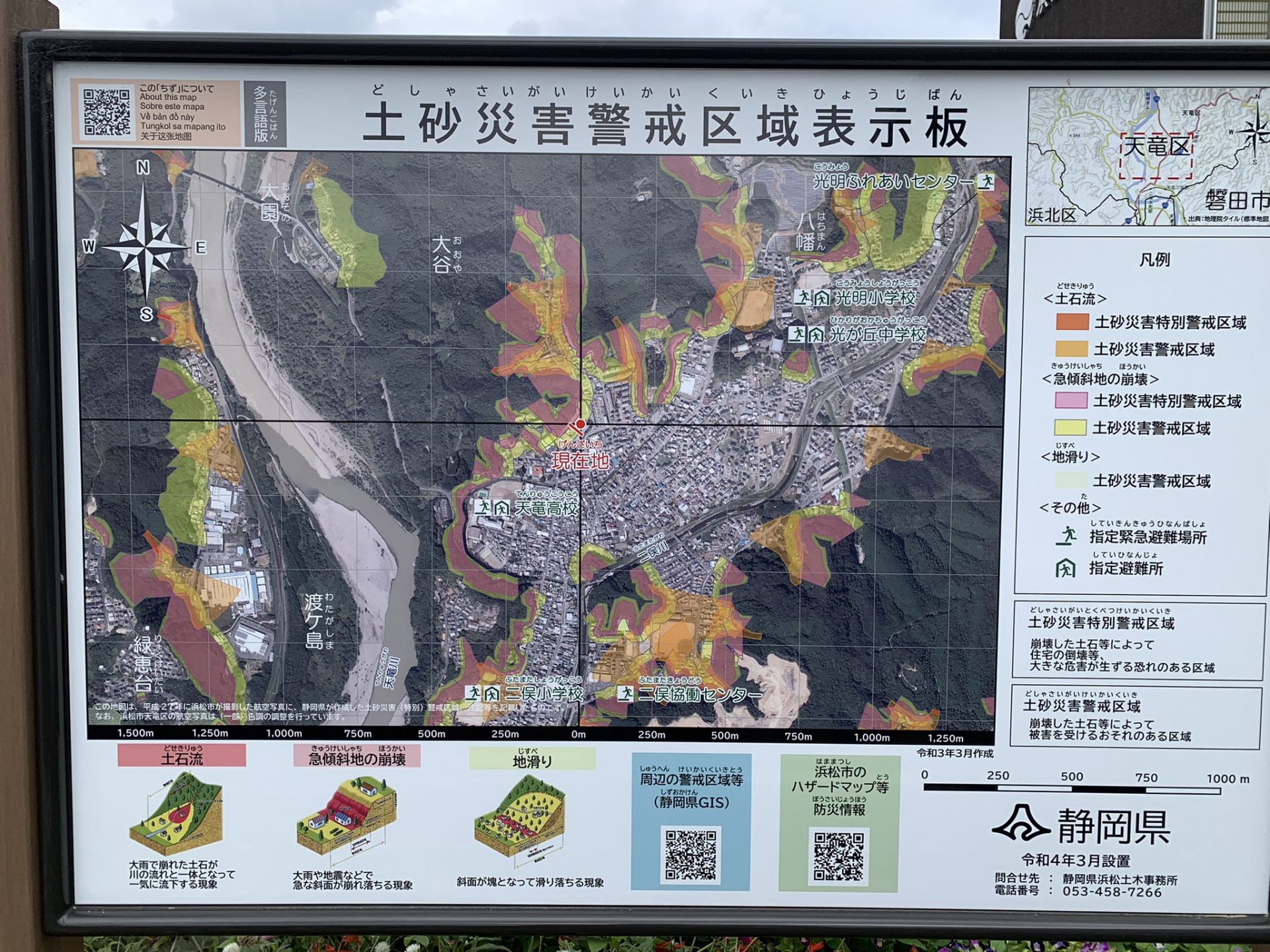

区役所前には土砂災害警戒区域表示板があり、確認すると「現在地」は急傾斜地の崩壊の警戒区域内、駐車場の一部や消防署の端は特別警戒区域内で、近くには土石流の警戒区域もありました。人のいない時間帯、場面での崩壊であったことは不幸中の幸いでした。区役所は避難場所としては指定されていませんが、様々な手続きなどで市民が駐車することを想定した備えも必要であるように考えます。

静岡県が設置した土砂災害警戒区域の表示板を確認してみます。凡例には、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域の2種類の区域が、土石流と急傾斜地の崩壊の2種類の災害で、また地滑りの警戒区域がそれぞれあります。緑色の山林、住宅地の白系の色に塗色が乗っているため、どの区域に該当するか若干見えづらい印象です。とくに、「現在地」北西(左上)にある赤系の色はどの区域に該当するかわかりづらくなります。

「重ねるハザードマップ」で見ると、土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)であることがわかります。自治体のハザードマップは、色分けがわかりにくいことがあるケースもあり、このケースでもピンク色と赤色、オレンジ色と背景色の混在した色がわかりにくい原因となっています。とくに背景の色合いの影響などで、区域の色が似かよってしまう場合には適切な色分けなどが必要であると考えます。屋外の看板でよくみられる現象として、塗料の劣化で「看板の赤色が消える」現象もあるので要注意です。

緑恵台付近の土砂災害ハザードマップ(重ねるハザードマップに加筆)

緑恵台付近の土砂災害ハザードマップ(重ねるハザードマップに加筆)

③高根神社 警戒区域外での「土砂災害」

高根神社は、浜松市浜北区の天竜川扇状地のへりにあり、小高い山地の上にあります。北側には新東名高速道路が東西に通過している楕円形の山地の南側で、山の上部にある社殿付近から参道に土砂が流れ込み、鳥居や参道を埋めるとともに一部の流れが民家に達していました。

土砂災害ハザードマップで見ると、周辺に土砂災害特別警戒区域/警戒区域(急傾斜地の崩壊)および急傾斜地崩壊危険箇所はありますが、赤丸で示した参道とその周辺には指定された区域はありませんでした。

神社の参道一帯が、水を多く含んでいる土砂に覆われ、鳥居付近から西側に分かれた一部の土砂の流れは、民家に到達しています。地元のお年寄りお二人に話を伺いましたが、大きな被害はここ数十年なかった、七夕豪雨以来だろう。がけ条例によって斜面から離れた家でも土砂が流れ込んだりして被害があったようだとの話でした。

神社の参道一帯が、水を多く含んでいる土砂に覆われ、鳥居付近から西側に分かれた一部の土砂の流れは、民家に到達しています。地元のお年寄りお二人に話を伺いましたが、大きな被害はここ数十年なかった、七夕豪雨以来だろう。がけ条例によって斜面から離れた家でも土砂が流れ込んだりして被害があったようだとの話でした。

足場が悪く到達できていませんが、地元のお年寄りによると鳥居より奥の社殿のすぐ下の土砂が崩れて押し寄せたようです。鳥居の上部では水分も多くぬかるんでいることや、数10㎝径の岩塊が参道を転がり落ちている様子もみられました。地形的には特に谷筋ではないですが水分を多く含む土砂が流下したことが考えられます。

さらに、地元のお年寄りによると、台風15号接近時に地域の避難所の開設が遅れたなどのお話もありました。なお、29日に浜松市は、高根神社付近の5世帯に避難指示を出したとのニュースもありました。土砂災害警戒区域ではない場所で実際に被害があったことや、避難指示を出す必要性も生じたということで、「土砂災害警戒区域にない」=土砂災害の心配がないとは言えないことも示しています。

さらに、地元のお年寄りによると、台風15号接近時に地域の避難所の開設が遅れたなどのお話もありました。なお、29日に浜松市は、高根神社付近の5世帯に避難指示を出したとのニュースもありました。土砂災害警戒区域ではない場所で実際に被害があったことや、避難指示を出す必要性も生じたということで、「土砂災害警戒区域にない」=土砂災害の心配がないとは言えないことも示しています。

④磐田天竜線沿い 地形境界で多発した土砂災害

天竜川扇状地の東端は、磐田原台地(北側の一部では丘陵)との境界となっており、崖線として南北に続いています。この高低差は、内陸側の磐田市神増、平松付近では高低差は100m近くにおよび、海側に台地の標高が下がるので、東名高速付近では40mほど、岩田駅付近ではわずか3mほどに小さくなっていきます。この崖線に沿って崖下を南北に走っている静岡県道磐田天竜線ぞいで崩れた土砂のため道路は通行止めとなっていました。

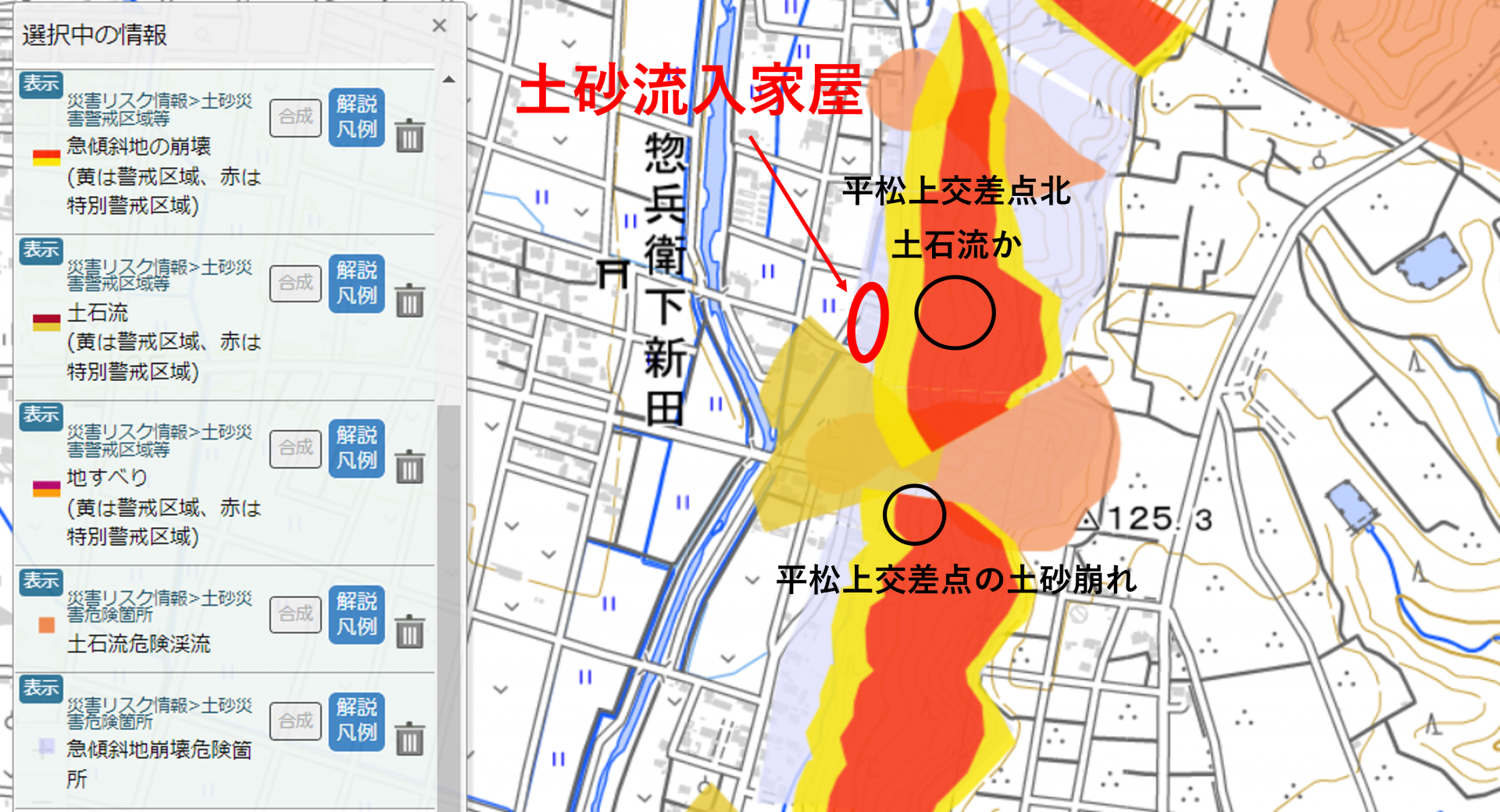

土砂災害ハザードマップを見てみると、崖線に沿って長く土砂災害警戒区域・特別警戒区域が続いています。被害の大きかった平松上交差点を見てみると、立ち入りできる範囲で少なくとも2か所での土砂災害がみられました。ハザードマップでは、土砂災害特別警戒/警戒区域(急傾斜地の崩壊)、交差点付近も土砂災害警戒区域(土石流)となっていることがわかります。

磐田市平松付近の土砂災害ハザードマップ(重ねるハザードマップに加筆)

平松上交差点の北側では、民家の裏の小さな谷筋とみられる部分がえぐられ、樹木が倒壊して土砂が民家側に流れ込んでいました。土砂は斜面から150m以上低地側に流出して農地や道路を覆っており、大量の水と土砂が押し寄せた土石流に近いもののように思われました。土砂は、斜面から県道を挟んだ西側では2m近くある民家の塀を超えるほどの高さに達していました。斜面側ではより厚く堆積しているとみられます。

ハザードマップでは、平松上交差点のすぐ東側の谷が土砂災害警戒区域(土石流)、また土石流危険渓流に指定されていますが、この場所では指定されていませんでした。東側斜面一帯は土砂災害特別警戒/警戒区域(急傾斜地の崩壊)となっていますが、この場所の住宅では土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)に家によってギリギリかかるか、区域外かといったあたりでした。

平松上交差点付近では、交差点東側の谷のすぐ南側の急傾斜地が崩れているようにみられます。土砂災害特別警戒/警戒区域(急傾斜地の崩壊)に相当する場所であると考えられます。交差点付近にも土砂が堆積しており、立ち入り規制のため近づけませんでしたが谷筋から土砂が流れ込んでいるようにもみられます。

⑤新屋橋の落橋

太田川にかかる木造の新屋橋では、橋の中央部が落橋していました。川の中心に近い、少なくとも2列の橋脚が下流側に折れ曲がり、橋桁が流出していました。残った橋脚には中ほどより上の高さまで漂流物が付着し、水位を物語ります。車が多く通るような道路ではなく、周辺の橋などにも通過した際に被害はみられませんでした。

⑥掛川市遊家の土砂災害

掛川市遊家では、報道によると土砂崩れにより男性1名の方が亡くなる被害がありました。この場所は谷底低地と丘陵地(掛川丘陵)の境界にあり、住宅裏手に丘陵地が位置していました。周辺の丘陵地と低地との高低差は最大で約30m(今回の家屋付近では約25mほど)でした。

現地では立ち入り規制があり民有地で斜面の状況などは確認できていませんので詳細は不明ですが、道路からの目視では木造住宅が大きく傾いている様子がうかがえます。見える範囲では大規模な土砂の崩れなどは見受けられませんでした。この場所は土砂災害ハザードマップでは土砂災害特別警戒/警戒区域(急傾斜地の崩壊)に指定されている場所です。

掛川市遊家付近の土砂災害ハザードマップ(重ねるハザードマップに加筆)

掛川市遊家付近の土砂災害ハザードマップ(重ねるハザードマップに加筆)

まとめ

9月29日に、静岡県西部の被害状況調査報告被害調査を実施しました。家屋に被害が見られた土砂災害発生地をみると、①緑恵台、③高根神社、④磐田天竜線沿い(平松北交差点の北の一部家屋)の3か所において、土砂災害警戒区域/特別警戒区域の外で被害が発生しているようにみられました。緑恵台は人為的な土砂搬入の影響があったとせよ、斜面の下に位置している立地です。

高根神社ではその後の大雨で避難指示が出るような事態になり、磐田天竜線は大量の土砂が県道に押し寄せ、今でも通行止めの個所がみられます。人的被害のあった掛川市遊家は土砂災害特別警戒区域に該当していましたが、それ以外の指定区域からはずれた住宅でも、家屋被害が発生しています。斜面に面した場所や土石流の可能性がある渓流が近傍にある地点では、土砂災害警戒区域の外でも、被害を受ける可能性があることを考える必要があるように思われます。

静岡県では、昨年の熱海市の「残土」にもとづく土石流以降、盛土の調査などが行われておりましたが、緑恵台は手つかずに残っていました。ハザードマップにせよ、様々な規制にせよ完全なものはありません。緑恵台でも住民から4回ほど自治体への相談があったという報道もあり、ノーマークでは済まされない事象であると考えられます。緑恵台は、盛土造成地にあるはずの排水施設の痕跡などはみられず、人工物を含む雑多な土の存在からは、人が搬入した残土があるという話を支持するものと考えられます。私有地に対する課題などもありますが、斜面地における土地改変や残土処分は敷地外の斜面の下方、下流側の住民に大きな被害を与えかねないことからも、地域住民からの声や通報を重要視してほしいと考えます。

住む方も、昔から長年住んでいて何十年被害がなかったという場所でも、将来的な記録的豪雨などによって被害が発生する可能性もあります。土砂災害はどこでも起きるものではなく、斜面などがある近傍で起こるものです。川の近くや周りより低い場所では水害が起こる可能性があります。リスクがある場所に住むなというものではなく、お住いの地域の災害リスクを把握して、優先すべきリスクについて事前に知って住んでほしいと思うばかりです。

※本調査は、個人による目視により可能な範囲内で確認しているものであることをご了承ください。今後の自治体や土砂災害を専門とする方の調査などで新たな事実や実態がわかるものと考えられます。